« Le rêve est une réponse à une question que l’on ignore »

Tobie Nathan, Dr en psychologue spécialisé en ethnopsychiatrie

Pendant des siècles, le rêve a été discrédité : « Fadaise, ineptie, absurdité, tout cela n’a aucun sens ! ». Jusqu’à ce que Freud publie en 1899 « L’interprétation des rêves » et lui donne la parole. Masquée, certes mais avec un sens à décrypter pour le rêveur ou la rêveuse.

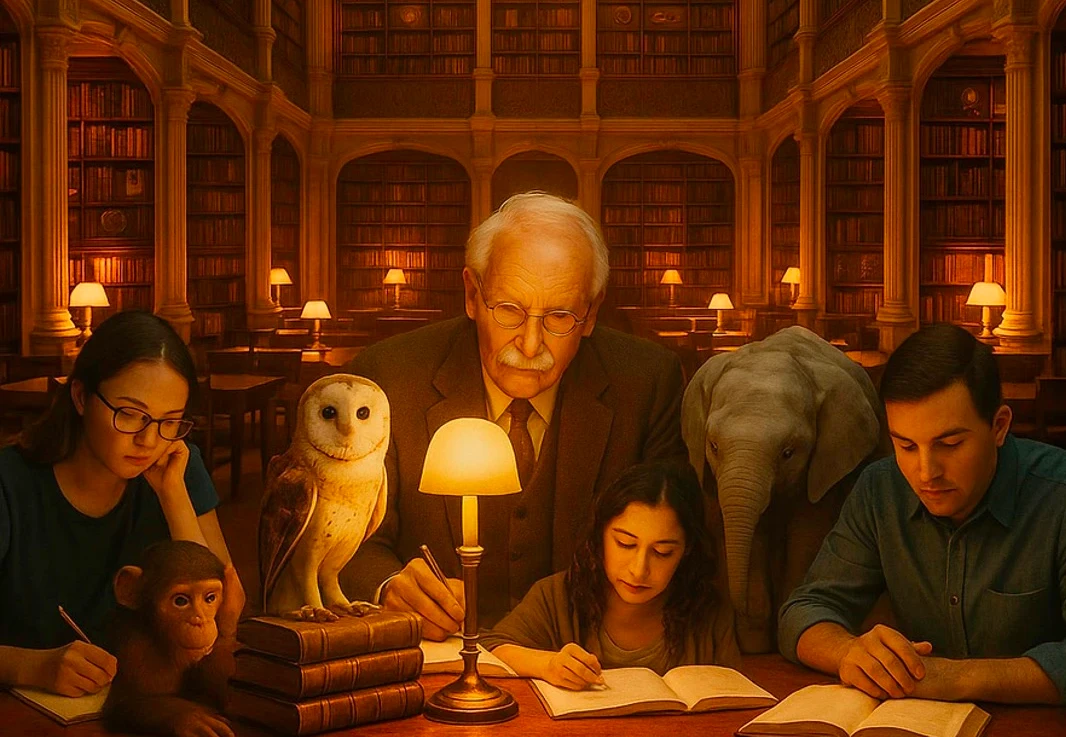

Jung & Freud, défricheurs de rêve

Reconnaissant à Freud le mérite d’un défricheur perspicace, Jung a élargi la voie en intégrant dans ses recherches certes l’inconscient personnel (l’histoire propre au rêveur) mais aussi l’inconscient collectif (motifs communs à toute l’humanité dont chaque individu est porteur). Ce qui enrichit considérablement l’interprétation des rêves puisque, au-delà de sa « petite » histoire, le rêveur peut se projeter dans le champ plus vaste de la « grande » histoire humaine dont les héros fournissent des clés de résolution très actuelles.

Le rêve comme guide

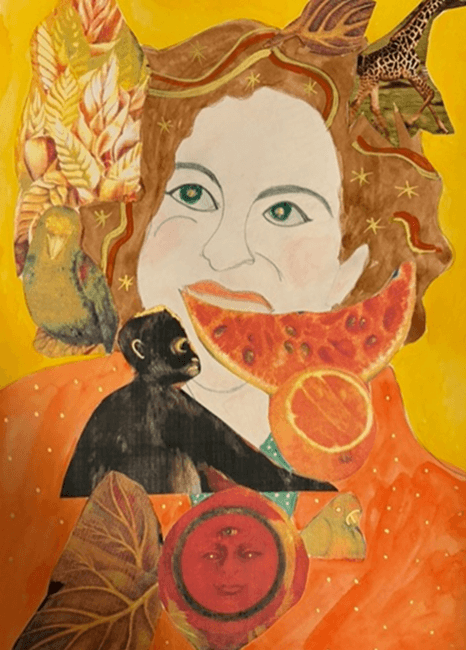

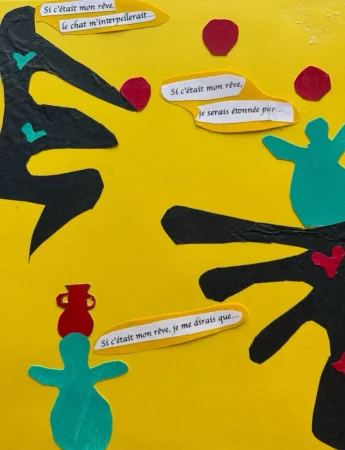

Le rêve déroute car il s’exprime dans un langage qui est celui de l’inconscient : la métaphore, les images, les symboles dans la même veine que la poésie, les contes ou les mythes. C’est ce langage apparemment bizarre qui est à apprivoiser pour ceux et celles qui souhaitent faire ami-ami avec leur inconscient. Comme se familiariser avec la langue et la culture d’un nouvel ami habitant une contrée encore inconnue. Au fil du temps, il dévoile nos trésors. Il renseigne sur nos meilleurs choix à faire, nos conflits à résoudre, nos directions de vie. Il devient un guide surprenant et facétieux, une précieuse boussole de vie.